2025.07.21

6月24日(火)4年ぶりに女性県政学習バスに行ってきました。コースは、 石川ハイテク交流センター → 尾小屋鉱山資料館 → ホテルグランビナリオKOMATU 1階ラーゴビアンゴ(昼食) → 能美ふるさとミュージアムです。

最初の見学地は、「石川ハイテク交流センター」です。ここは1990年、緑豊かな能美市の丘陵地域に造られ、東京ドーム約40個弱の敷地の中にあり、北陸先端科学技術大学院大学を中核とする「いしかわサイエンスパーク」における交流の拠点施設だそうです。歩いて10分ほどの所には七ツ滝があり、四季折々の風景が楽しめるそうですが、最近ではクマの出没もあり以前のように散策するというわけにはいかないそうです。

学会、セミナー、シンポジウムなど多様な利用形態に対応できる220人収容の大会議室。

緑豊かな広大な敷地です。

次は、小松市にある「尾小屋鉱山資料館」へいきました。ここは、日本有数の鉱山へと発展した尾小屋鉱山にまつわる資料館です。学芸員の廣田さんにとても詳しく教えていただきました。

(以下は「こまつ観光ナビ」からの引用です)

尾小屋鉱山(おごやこうざん)は、かつて石川県小松市尾小屋町に存在した銅山です。この鉱山は明治時代から昭和初期にかけて活躍し、日本有数の鉱山として知られていました。江戸時代には試験的に金の採掘が行われていましたが、その後閉山となりました。明治以降に銅山として脚光を浴び、1878年に銅鉱の露頭が偶然発見され、採掘が試みられました。その後、旧加賀藩家老の横山家によって「隆宝館・尾小屋鉱山」として創業。豊富で良質な鉱脈も発見され、銅生産量が増加したことで、日本有数の銅鉱山となりました。

現在尾小屋鉱山は閉鎖されていますが、資料館やマインロードを通じてその歴史や鉱山の仕事を知ることができます。また、尾小屋町には鉱山遺構も残っており、かつての繁栄時の面影を今でも感じることができる場所となっています。

模擬坑道です。

尾小屋で採取された、大きく美しく結晶した石などを紹介するコーナー。

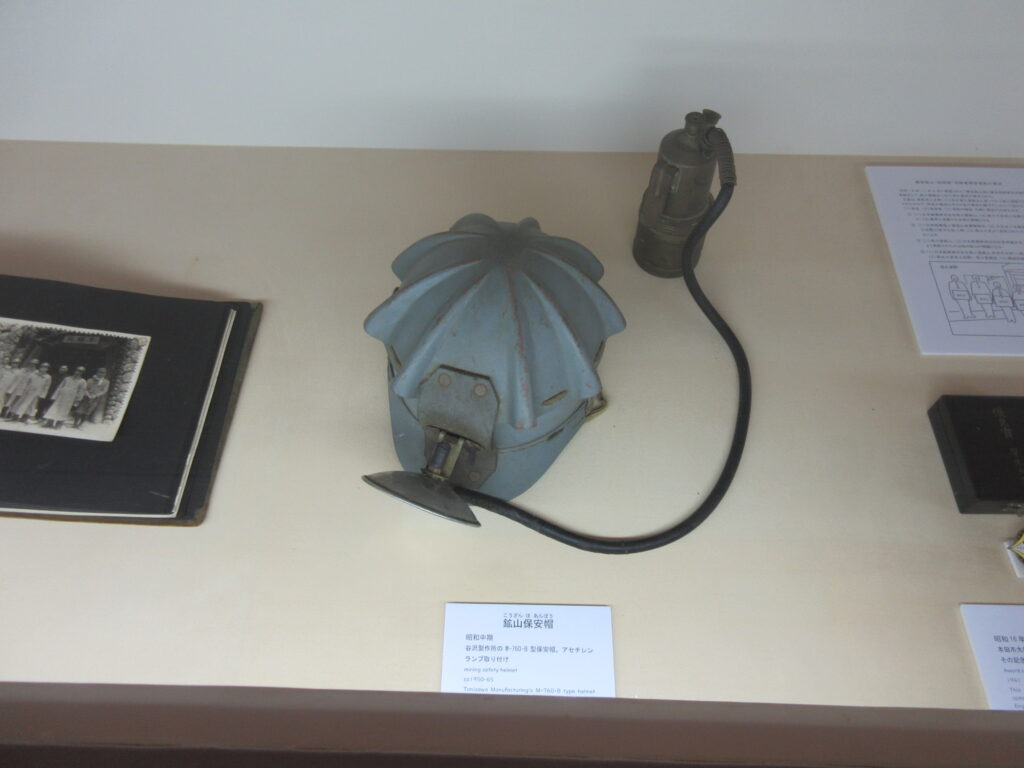

実際に使用していた鉱山保安帽。

このあと、「尾小屋マインロード」へ向かいます。このマインロードでは、実際の坑道を歩きながら、当時の採掘の雰囲気を体感しました。内部は一年を通じて摂氏15度前後だそうで、この日は上着がないと寒いくらいでした。

学芸員の廣田さんは、「尾小屋鉱山は究極のSDGsです。閉山後、土をひっくり返し植物の苗を植え、自然の景観を戻しました。尾小屋は産業としては無くなりましたが自然は復活しました」と言われたのがとても印象的でした。

多くの人に愛された「ポッポ汽車」展示館

尾小屋鉱山資料館の後は、能美市にある「能美ふるさとミュージアム」を見学しました。係の方のお話によると、「能美市は東西に長くぞうさんの形をしており、人口は約5万人。2005年に 能美郡根上町、寺井町及び辰口町が合併して能美市が誕生して約20年。九谷焼と遺跡の町と言われています」ということでした。

それから「考古学が専門の菅原学芸員」班と、「古文書が専門の鎌田学芸員」班の2つに分かれ、説明を聞きながら館内の展示物を見学しました。

最後に「のみふる」で記念写真。

心配した雨も降らずに、無事に帰ってきました。35人の皆さま、お疲れ様でした。

お問合せ

お問合せ